Hari itu hari Jumat sore. Agenda Ngelmu vol. 1. Sebuah agenda yang akhirnya berani aku lahirkan dari kecemasan yang selama ini hadir dalam benakku. Tentang berbagi ilmu dan pengetahuan terkait minat seseorang. Untuk pilot project, aku uji coba dulu di tempat aku bekerja.

Narasumbernya ketika itu adalah rekan sekamarku, yang mana juga punya kecemasan serupa. Bahwa rekan sekantor kami, 80%-nya adalah anak muda ini. Mereka punya banyak sekali ilmu dan pengetahuan. Bukan lagi tentang pekerjaan kami, melainkan tentang topik atau isu yang sedang mereka minati. Dan ini layak dibagi.

Menggunakan identitas individu, kami mencoba meluncurkan Ngelmu vol. 1.

Ami — nama rekan sekamarku itu — membuka topik bahasan tentang tipe orang seperti apakah kamu? Tipe yang langsung mundur ketika dicibir orang lain, atau yang malah bersemangat untuk membuktikan? Ami mengantarkan topik diskusi Ngelmu kala itu dengan sebuah video dari Benakribo.

“Kalau lo diremehin orang lain, lo bakal ngapain?”

Pecah Seperti Telur

Sudah bukan hal yang asing lagi jika dikatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah. Aku tidak mengatakan mereka yang terbatas akses terhadap sumber bacaan. Malah mereka yang berkelimpahan literatur ini, yang berada di perkotaan dan bisa mengakses internet ini, terkadang masih agak sulit untuk diajak membaca buku. Hingga ujungnya adalah mereka bisa dengan mudah mencibir, mengejek, atau meremehkan orang yang memang suka (sekali) membaca.

“Lo kok sempet banget baca?”

“Ahelah, lo ga bakalan sempet baca kalo lo di sini.”

“Kerjaan lo emang udah selesai sampe bisa baca buku?”

Itu mungkin sedikit dari banyaknya cemooh yang pernah mampir di telingaku. Atau telinga kami yang memang menjadikan kegiatan membaca sebagai aktivitas harian. Memasukkan kegiatan membaca buku ke dalam agenda kami (bahkan Trello harian). Dan kembali lagi pada pertanyaan Benakribo, kita mau ngapain?

Butuh mental yang kuat untuk dapat berbuat sesuatu melawan ujaran-ujaran itu. Terutama ketika stigma terhadap pembaca buku juga seringkali dianggap sebagai individu yang “tidak asik”, “tidak gaul”, hingga “kuper.” Risikonya, bisa saja dijauhi oleh rekan kerja (kalau kasusnya di kalangan teman sekantor). Sebab, seringnya, kami memilih untuk tidak ikut nimbrung menggibahkan orang lain dan lebih senang tenggelam dalam bacaan yang sedang kami selami.

Kalau kita memilih untuk “pecah” seperti telur, maka kita (mungkin saja) tidak dianggap serius melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah membaca buku. Bisa saja mereka memandang, kegiatan itu tidak asyik ketika kita menyerah saat dicibir. Well, mereka jadi “menang.” Efeknya, setiap kali kita ingin mulai membaca, ada perasaan bersalah sebab bagi mereka, kegiatan membaca kita adalah kegiatan yang sia-sia. Daripada membaca, mengapa kita tidak menyelesaikan pekerjaan yang menggunung?

“Kalau kamu punya waktu untuk membaca buku, harusnya kamu juga punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaanm, kan?” Eits, tidak seperti itu, Ferguso.

Atau Membal Layaknya Bola Tenis

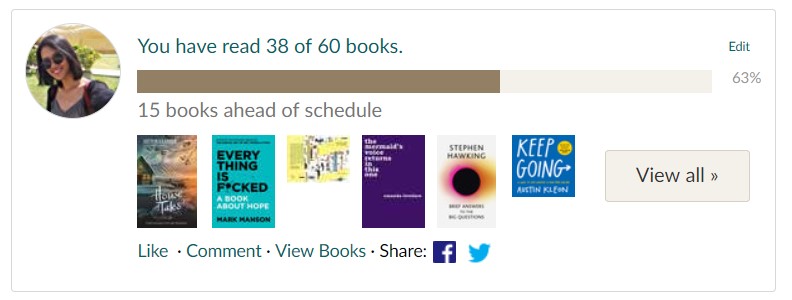

Aku, sejak pindah ke tanah rantau dari Surabaya, sudah cukup sering mendengar orang yang sempat meragukan kemampuan membacaku. Sudah menjadi rutinitas bagiku untuk punya Goodreads Reading Challenge setiap tahun. Yang mana dalam menentukan target baca, aku mempertimbangkan dua hal: load kerjaku tahun itu dan seberapa jauh aku ingin menantang diriku. Alhasil, angkanya setiap tahun tidak konsisten. Aku pernah menargetkan membaca 100 buku, pernah juga hanya 70, dan tahun ini cuma 60 saja.

Tetapi, memiliki target baca juga berarti berani “melawan” suara sumbang itu. Dengan target baca, aku jadi punya fokus bahwa ada judul yang wajib aku habiskan. Terlebih, aku hanya memasukkan buku-buku yang aku baca secara pleasure reading ke dalam Goodreads Reading Challenge.

Perlu diketahui, di tempat aku bekerja saat ini, kami diwajibkan membaca buku (minimal) setiap bulan. Buku yang diamanatkan oleh kantor, tidak aku masukkan ke dalam Goodreads Reading Challenge, sebab, itu bukanlah kategori pleasure reading. Alhasil, tantanganku malah berlipat: belajar menjadi polygamist reader.

Ketika ada yang mulai berkomentar kurang menyenangkan terhadap kegiatanku dalam membaca, aku tidak mau tinggal diam. Aku perlu beraksi, malah. Karena bagiku, membaca dan dunia literasi adalah “habitat” asliku. Dimana aku bisa merasa nyaman dan senang.

Membaca sudah menjadi bagian dari hidup. Bak bernapas yang harus dilakukan setiap saat. Maka, ketika aku diserang, sudah menjadi pertanda bahwa aku harus “menyerang” balik. Bukan dengan melakukan no mention di media sosial, atau kembali melemparkan komentar negatif (become bitter person). Melainkan melalui “aksi.”

I will show you that book and its world are my eternal love. Akan aku tunjukkan bahwa aku serius dengan “dunia”-ku itu.

Untuk Membayar Tuntas

Sebuah keuntungan ketika kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai medium untuk kita “pamer” minat. Misalnya saja aku memanfaatkan Instagram dan Twitter. Aku tahu bahwa beberapa kolega mengikutiku di Instagram dan aku manfaatkan momen itu.

Secara rutin setiap kali aku menyelesaikan bacaan, aku akan unggah di Instagram melalui Instagram Story. Tidak hanya itu. Semua kegiatan yang berhubungan dengan literasi, aku bagikan di media sosial. Seakan menunjukkan bahwa aku serius menyukainya. Setidaknya meminimalisir ujaran-ujaran kurang menyenangkan yang kerap aku terima.

Lucunya adalah, ketika aku masih berada di Surabaya dan sering hadir di acara-acara perbukuan, sering melakukan resensi buku di blog dan Goodreads hingga mendapatkan beberapa kenalan, mereka menganggapku sebagai “a passionate person.” Mereka mengatakan bahwa mataku selalu bersemangat kalau kami membahas tentang dunia literasi hingga tentang ilmu perpustakaan — keilmuan yang aku pelajari di jenjang S1. Sedangkan di sini, ketika aku berusaha untuk mendalami apa yang aku suka (sebab ibukota adalah pusat informasi dan ilmu pengetahuan), komentar ajaib malah sering menghampiri. Seakan-akan aku punya dua kehidupan: kehidupan di hari dan jam kerja, dan kehidupan di luar hari dan jam kerja.

Bentuk-bentuk “aksi”-ku tidak sebatas hadir di acara gratis dan berbayar yang cukup terjangkau. Aku bahkan mendedikasikannya untuk ikut kelas, lokakarya, atau pelatihan yang aku rasa bisa memperluas wawasanku di dunia kepenulisan. Seperti misalnya ketika aku mengikuti Kemah Sastra dan Filsafat bulan Maret lalu. Untuk skala generasi yang baru meniti karir, kocek Rp2,2 juta lumayan membuat harus berpikir berkali-kali untuk berpartisipasi. Tapi tetap aku ambil meski tidak memiliki efek terhadap produktivitas kerja secara langsung. Kemah Sastra dan Filsafat aku anggap sebagai bekal dan sarana aku refreshing.

Begitu pula ketika aku menabung sejak awal tahun agar bisa hadir ke Ubud Writer and Reader Festival 2019. UWRF memang berbeda level dengan IMF-WB yang dihelat di 2018. Tapi UWRF adalah duniaku, bukan IMF-WB yang membuat banyak orang ingin berada di sana. Aku malah ingin sekali menjadi bagian dari UWRF, mendapat jejaring baru di dunia buku dan literasi. Akan kujadikan UWRF sebagai “aksi” untuk membuktikan bahwa aku tidak bisa direpresi begitu saja hanya karena aku suka membaca. Ini adalah bentuk keseriusanku terhadap hobi yang benar-benar terinternalisasi dalam diri.

Tidak berdampak secara langsung memang terhadap produktivitas, tetapi kesehatan mentalku tetap terjaga.

Dan aku akan tetap “beraksi” sampai mereka tidak bisa meremehkan kegiatan membacaku lagi.

— May 26, 2019

Dulu ibuku juga komplain ketika aku asyik membaca karena aku selalu lupa waktu. Aku keteraluan juga sih karena waktu makan pun bisa aku lewatkan ketika membaca novel yang aku suka. Saat membaca buku fiksi atau non fiksi, terkadang aku merasa bersalah dengan pernyataan:

1. Daripada membaca buku melulu, lebih baik kerjakan tugas A, B, C dan lain-lain. Tentu aku turuti saran itu namun jeleknya adalah diri saya menuntut kompensasi sehingga membaca buku sampai lupa waktu.

2. Kalau di bulan Ramadan, sering dilema: daripada membaca novel lebih baik membaca Al-Quran. Jadi aku membaca novel atau buku self-improvementnya ketika tidak ada komentator-komentator itu. Kalau aku defense nanti dianggap merendahkan agama.

Jadi, membaca terkadang menjadi guilty pleasure bagiku padahal aku suka membaca untuk melarikan diri dari penat.

Terima kasih sudah membuat post ini. Aku langsung cek videonya Benazio Putra dan mengintip buku Everything is F*cked 🙂