Pagi ini, editorku mengabarkan bahwa seorang penulis Indonesia di platform WattPad meninggal dunia karena bunuh diri. Penyebabnya adalah perisakan (bullying) yang dilakukan oleh netizen terhadap karyanya yang berujung komentar “Kapan kamu mati sis?”

(Beberapa jam kemudian, ada yang mengatakan bahwa kabar itu hanya kabar burung)

Perisakan secara daring oleh netizen yang kemudian berujung pada bunuh diri tidak hanya terjadi kali ini saja. Mungkin teman-teman pernah membaca berita kematian Hana Kimura setelah penampilannya di Terrace House. Dengan cerita yang hampir serupa dengan kisah penulis WattPad, aku cuma bergumam satu hal: bisakah pembaca/penonton/pendengar memberikan komentar kritis yang tidak menyakitkan orang lain?

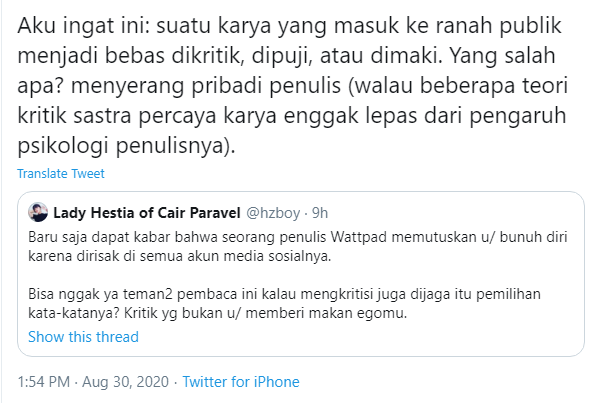

Satu twitku yang mengungkapkan rasa heran tersebut rupanya menjadi viral akibat salah seorang pengguna Twitter mengunggahnya ke akun @wattpadbase . Bisa ditebak, respon yang aku terima terkait twit itu beragam. Ada yang mengungkapkan duka cita, ada pula yang mengatakan bahwa seharusnya penulis punya mental yang kuat untuk menghadapi serangan semacam itu. Lama-kelamaan, twit itu menjadi sebuah bola liar yang tidak bisa aku kendalikan lagi.

Karena twitku yang viral itu mendapat tanggapan yang semakin lama semakin jauh dari poin yang ingin aku sampaikan, maka dapat aku simpulkan: we lack of empathy and sympathy. Kita malah berpikir, “siapa yang salah?” atau “siapa yang patut dipersalahkan?” daripada “apa yang bisa kita lakukan sebagai penikmat agar pengkarya ini tetap bisa bertumbuh?”

Ada yang membalas twitku mengatakan bahwa sebuah karya ketika dilepas ke ranah publik maka bisa diintepretasikan berbeda oleh pembacanya. Dengan kata lain, ia ingin mengatakan kalau meninggalkan komentar terhadap karya tersebut adalah hal yang wajar. Tapi, apakah komentar negatif dan menyakitkan hati masih bisa dianggap sebagai hal yang wajar?

Tanggapanku akan tetap sama: tindakan perisakan tidak bisa dibenarkan. Mengungkapkan hate speech atau hateful comment adalah hal yang salah. Dan kita sebagai seorang pembaca/penikmat/pendengar/penonton tidak berhak untuk melontarkan ucapan-ucapan menyakitkan itu.

Tidak puas dengan apa yang disajikan oleh penulis adalah hal yang wajar. Apalagi selera itu bersifat relatif dan tidak bisa disamaratakan begitu saja. Tetapi, apakah kita bisa sekadar melontarkan kata-kata, “Dasar tukang plagiat!”, “Nulis kayak gini aja kok bangga!”? Aku sendiri, ketika menulis resensi (panjang) untuk buku, berupaya agar tidak menjelaskannya secara logis, “Mengapa aku tidak cocok dengan bacaan itu?” Sehingga, apabila penulisnya membaca hasil resensiku, dia juga bisa paham bahwa ada hal yang barangkali bisa ia kembangkan agar kualitas tulisannya menjadi lebih baik. Bukan sekadar mengetik hate speech. Itu sama saja dengan memberi makan egomu sendiri.

Barangkali kamu pernah menemukan lontaran yang tidak enak dibaca. Saking tidak enaknya, kamu pun berpikir, “Who hurt you?” Dalam pandanganku pribadi, hate speech diucapkan sebagai cara untuk memvalidasi dirinya sendiri. Tidak memandang bahwa akun yang ia berikan komentar menyakitkan itu “dikendarai” oleh manusia juga. Yang punya hati, yang punya perasaan. Dengan hate speech, ia sudah jelas-jelas memaksakan relasi kuasa yang lebih tinggi ketimbang obyek yang ia sasar. Apalagi tujuannya kalau bukan agar obyek tersebut merasa terintimidasi?

Tentu, kita tidak ingin budaya hate speech atau hate comment ini menjadi hal yang wajar, bukan? Apalagi aku yang berharap bahwa literasi di Indonesia bisa semakin maju dan lebih baik. Aku tidak mau penjulis-penulis yang masih pemula kemudian mengurungkan niat untuk berani mempublikasikan tulisannya ke pembaca yang lebih luas karena adanya ujaran kebencian itu.

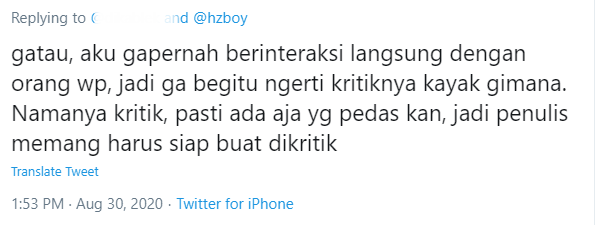

Selain balasan twit yang aku sebut tadi, ada juga twit yang mengatakan bahwa penulis hendaknya bisa kuat menerima komentar tersebut.

Lagi, aku ingatkan, mari kita menjadi seorang pembaca yang baik. Kalau kita ingin penulis menjadi seseorang yang semakin berkembang, maka berikanlah komentar yang menggunakan bahasa & cara yang bisa diterima dengan baik. Bukan malah menyulut keributan. Mudahnya, coba bayangkan kalau kita adalah si penulis yang membaca komentar negatif itu. Bagaimana perasaan kita? Maka dari itu, mari berempati dan bersimpati.

Ini bukan tulisan yang mau mengonfirmasi apakah berita itu benar atau hanya sekadar drama. Sebelum semuanya menjadi terlambat, mari kita menjadi pembaca yang memiliki empati dan simpati kepada sesama manusia.

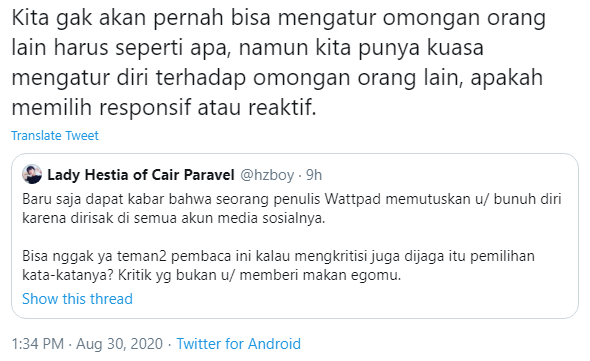

Mungkin dengan tulisan ini, aku juga akan kembali menerima beragam respon yang sama dengan twitku yang mendadak viral itu. Aku bisa saja menjadi abai terhadap respon itu (sebagaimana ada yang mengatakan bahwa penulis boleh responsif atau reaktif atas pendapat untuk karyanya).

Tetapi, kamu, pembaca yang juga adalah manusia, coba gunakan hatimu sesekali.

— August 30, 2020