Nama Afutami tidak asing buatku. Ia sering seliweran di timeline media sosial. Bukan karena aku follower akunnya (saat ini sudah kok!) tapi karena dirinya cukup sering menjadi narasumber sebuah acara diskusi hingga membentuk Think Policy.

Waktu tahu soal Afutami, yang terlintas dalam kepalaku ialah: anak ambi khas UI, nih. Dengan segala macam pencapaian dia semasa kuliah, melanjutkan studi S2 di kampus mentereng dunia, serta berada dalam satu lingkaran dengan sesama manusia ambi lainnya (Iman Usman, maksudku) membuat aku cukup tahu diri. I think I am not the market. Aku punya pengalaman buruk dengan menjadi ambisius dan perfeksionis. Aku tidak mau memasukkan satu lagi akun dalam timeline-ku dengan orang-orang yang ambi. Enough.

But then, I changed my mind.

Terbiasa Berpikir itu Privilese

Aku dibesarkan dalam lingkungan yang gemar membaca. Ayah dan mama punya beragam koleksi buku dan ensiklopedia. Mereka berdua juga pembaca koran dan beberapa tabloid. Aku dan adik-adik tidak luput dilanggankan juga majalah anak, lebih dari satu judul.

Bagi orangtuaku, membaca adalah cara mendapatkan informasi dan pengetahuan. Selain menonton berita di televisi tentunya. Kata mereka, jangan sampai malu-maluin hanya karena tidak tahu dengan current issue yang beredar.

Ayah suka sekali melempar pertanyaan trivia kepada ketiga putrinya. Seperti, “Apa ibukota Yerusalem?”, “Siapa nama orang Belanda yang mempugar Candi Borobudur?”, “Planet apa yang bisa dilihat dari bumi tanpa pakai alat bantu?” dan pertanyaan-pertanyaan unik lainnya. Bagi kami bertiga, pertanyaan iseng itu aneh. Bahkan salah satu adikku pernah berujar, “Memangnya akan ada orang randomly tanya begitu?”

Namun ternyata, apa yang dilatih ayahku sejak kami kecil bukan sekadar soal “menjawab pertanyaan orang random untuk dapat hadiah 100 juta rupiah.”

Ayah mengajak kami untuk terbiasa berpikir kapan pun.

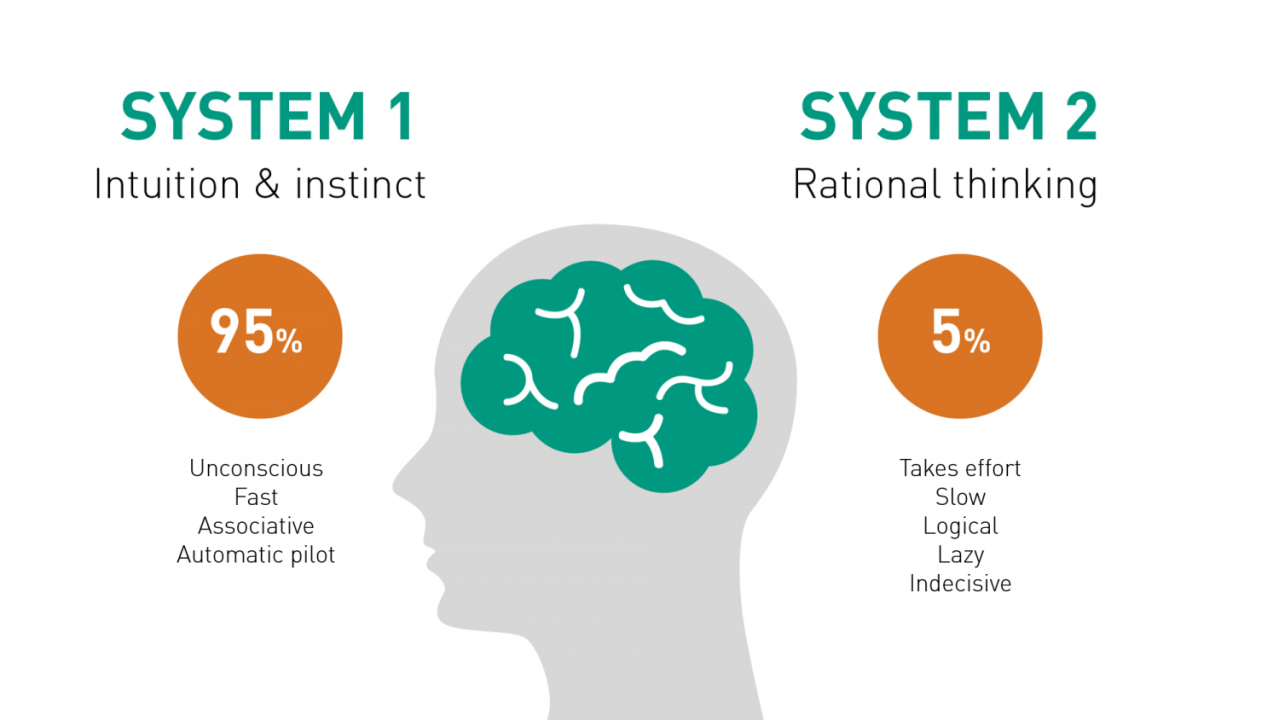

Dalam buku Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahnemann mengatakan kalau otak manusia punya dua sistem: Sistem 1 dan Sistem 2. Keduanya punya job description yang berbeda untuk mengolah informasi dan menghasilkan kesimpulan yang berpengaruh pada cara kita mengambil keputusan.

Sederhananya, Sistem 1 bekerja secara otomatis. Hanya perlu sepersekian detik untuk otak menghasilkan kesimpulan. Berlawanan dengan itu ada Sistem 2 yang bersifat analog/manual. Dibutuhkan waktu lebih lama dengan data pendukung yang lebih banyak supaya otak bisa mendapatkan kesimpulan yang sesuai.

Ketika kita sudah terbiasa-biasa bekerja secara Sistem 1 atau autopilot, ada risiko untuk tidak mengaktifkan Sistem 2. Ini yang bahaya. Ketika menjadi otomatis, dikhawatirkan kita tidak lagi menggunakan otak untuk mengolah informasi alias berpikir.

“Apa nama ibukota Yerusalem?” tidak serta-merta seperti tebak-tebakan. Di balik pertanyaan itu, Ayah ingin menguji apakah kami juga membaca informasi yang mengandung pengetahuan umum. Kalau pun kami tidak tahu jawabannya, bagaimana caranya mencari tahu.

Bagaimana caranya mencari tahu menjadi titik awal dalam berpikir. Akses informasi mana yang akan digunakan: bertanya langsung kepada Ayah (yang mana tidak akan dijawab begitu saja), mencari jawaban lewat Google (sulit dilakukan karena di rumah kami saat itu belum ada layanan internet), atau membuka RPUL dan ensiklopedia yang berjajar rapi di rak.

Hanya karena pertanyaan “sederhana” begitu saja, kami “dipaksa” untuk berpikir.

Dan karena sudah dibiasakan sedari kecil, aku tidak menyadari kalau terbiasa berpikir adalah suatu privilese.

Cogito Ergo Sum— Rene Descrates

“I think, therefore I am.“

“Aku berpikir maka aku ada.”

Aku lupa kapan tepatnya berkenalan dengan kutipan pendek itu. Yang pasti, aku masih tidak paham, “Bukannya setiap hari kita berpikir ya?” Konteks “berpikir” yang aku tahu pada saat itu cuma sekadar “Mau makan apa siang nanti?”

Dari bacaan yang aku lahap, pertemuan dengan banyak orang, interaksi yang aku saksikan di media sosial (baca: twitwar) aku memperluas definisi “berpikir” yang masuk ke dalam otakku. Aktivitas “berpikir” atau “thinking” ternyata bermakna dalam. Bukan sekadar tentang bertanya mau pergi ke mana selepas jam kerja nanti, tapi juga termasuk berani melontarkan pertanyaan ke dalam diri sendiri, “Aku itu maunya apa sih?”

Pertanyaan pendek, tapi proses berpikir yang dilakukan bisa beragam. Bergantung pada bagaimana kita terbiasa berpikir.

Bagiku yang sudah dibiasakan dari kecil, aku break that down menjadi pertanyaan yang lebih mudah dijawab terlebih dahulu. Seperti: jenis pekerjaan yang kunikmati, tipe kegemaran yang kulakukan di waktu luang, dan lain sebagainya. Tapi, tidak semua orang terbiasa berpikir. Kembali pada Sistem 1 dan Sistem 2, ada yang lebih senang menggunakan Sistem 1-nya sebagai “divisi” utama pengambilan keputusan. Ada juga yang alih-alih bertanya dan merenung dengan diri sendiri malah mendahulukan bertanya kepada orang lain (belakangan, ada juga yang asal bertanya di menfess Twitter).

Kalau diobservasi, ada orang yang sekadar existing karena pengambilan keputusan penting di hidupnya dialihkan kepada pihak eksternal (selain dirinya). Ada juga orang yang bisa living karena dia bersedia berpikir untuk mendapatkan keputusan yang paling sesuai dengan keadaannya. Menurutmu, mana yang persentasenya lebih banyak dalam lingkunganmu?

This is What “Thinking” Looks Like – Bagaimana Menjadi Menjelaskan tentang “Berpikir”

Ketika aku membaca Menjadi: Seni yang Membangun Kesadaran tentang Diri dan Sekitar, rasanya aku seperti bertemu seorang teman dengan cara mengolah informasi yang hampir mirip. Afu membuka bab dalam Menjadi dengan kisah ketika ia terpisah dari orangtuanya. Masalah menjadi pelik karena saat itu mereka tinggal di Jerman. Afu kecil belum bisa berbahasa Jerman. Ia kemudian menunjukkan runtutan berpikir yang bisa ia lakukan: mencari pertolongan (tapi dia tidak bisa bahasa Jerman), atau kembali ke apartemen (tapi ia tidak punya uang untuk naik bis).

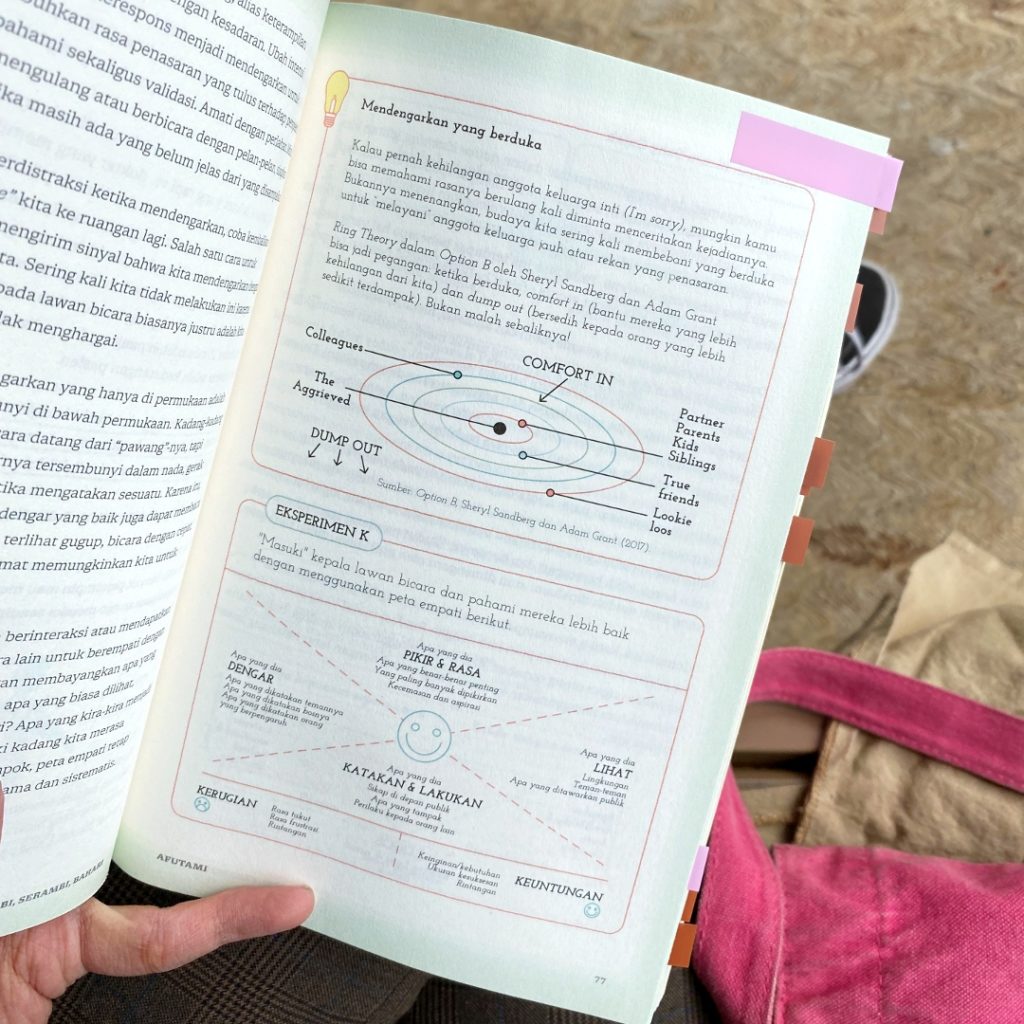

Yang Afu sampaikan melalui cerita itu bukan soal kehidupannya di Jerman. Melainkan bagaimana proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Dari situlah Afu menunjukkan salah satu model pemecahan masalah yang bisa digunakan. Salah satunya menggunakan diagram tulang ikan (fishbone diagram). Pelan-pelan, ia masuk ke dalam topik: berpikir kritis untuk memahami diri sendiri.

Referensi yang ia gunakan tidak hanya kitab Thinking, Fast and Slow saja. Ia juga bilang kalau beberapa referensi didapatkan melalui kelas ketika ia studi di Harvard, yang mana aku suka sekali karena belum pernah ku kulik. And this is also my favorite: ketika Afu menggunakan pendekatan filsafatnya Hegel (fenomenologi) sebagai cara berpikir.

Menjadi bukan sekadar buku self-improvement seperti yang tertera pada sampul buku. Menjadi adalah buku yang setidaknya menjadi representasi bahwa ilmu bersifat inter dan multidisipliner. Bahwa terbiasa berpikir (kritis), memiliki sifat growth mindset, menjadi manusia pembelajar, tidak pernah berujung sia-sia. As the title say, “Being”, means that being human is never ending process. Kita diharapkan terus mengevaluasi diri dan meningkatkan kapasitas. Menjadi manusia yang punya akal dan rasa simpati plus empati.

Bertemu dengan Afu melalui Menjadi mengatifkan sinapsis dalam kepalaku. Bagaimana lokus-lokus informasi bereaksi dan membentuk pengetahuan baru yang bisa digunakan (segera) dalam pengambilan keputusan hidupku. Menjadi mengingatkanku untuk aktif mencari tahu dan berpikir for claiming myself and my life.

And this is what thinking looks like.

Catatan: Resensi Menjadi sudah bisa dibaca di Instagram @hzboy1906 dan Goodreadsku.

— October 31, 2022